私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

分類別: その他

坪井秀樹セミナー@中津

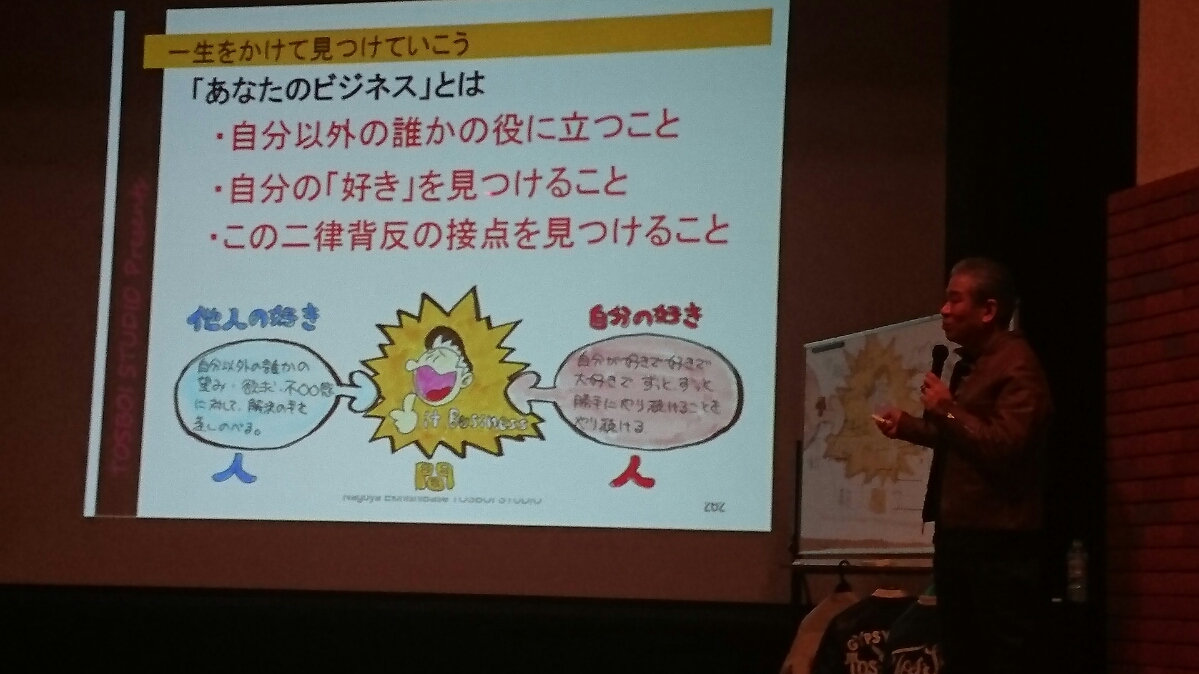

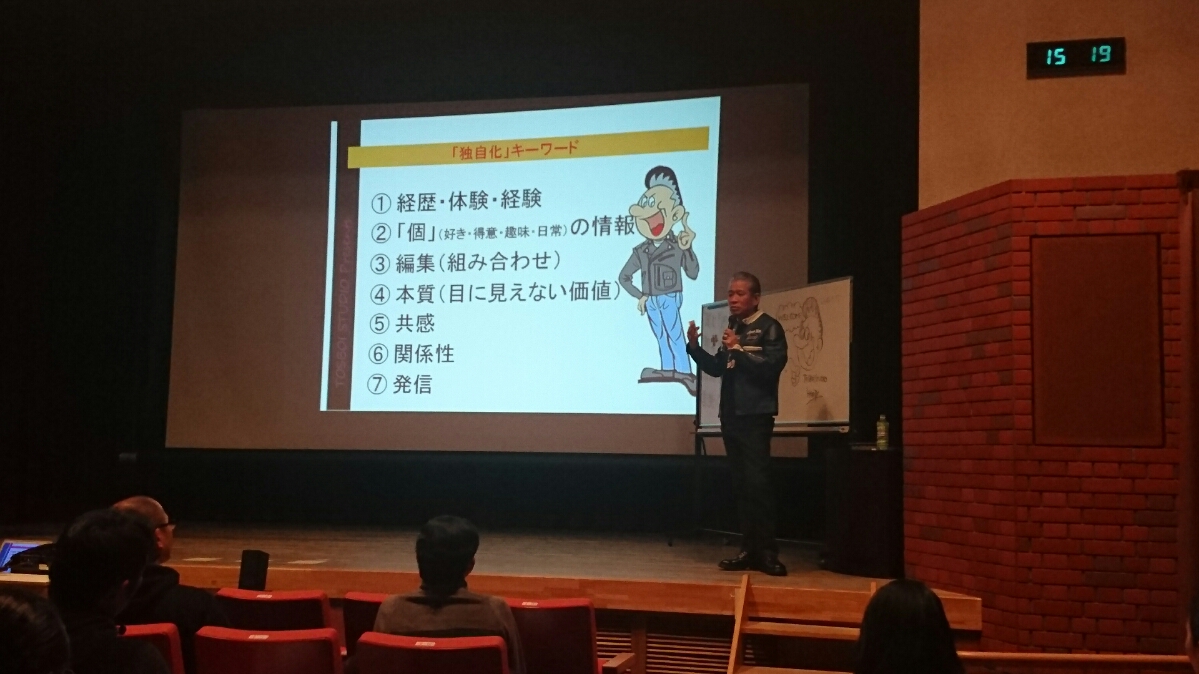

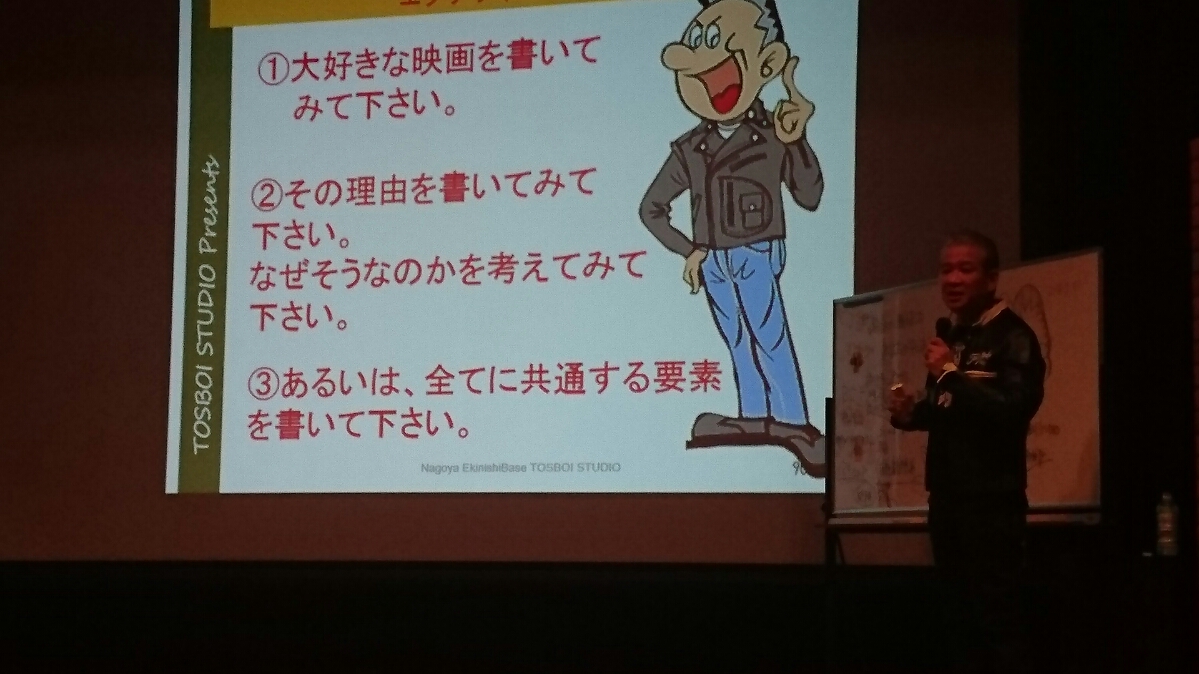

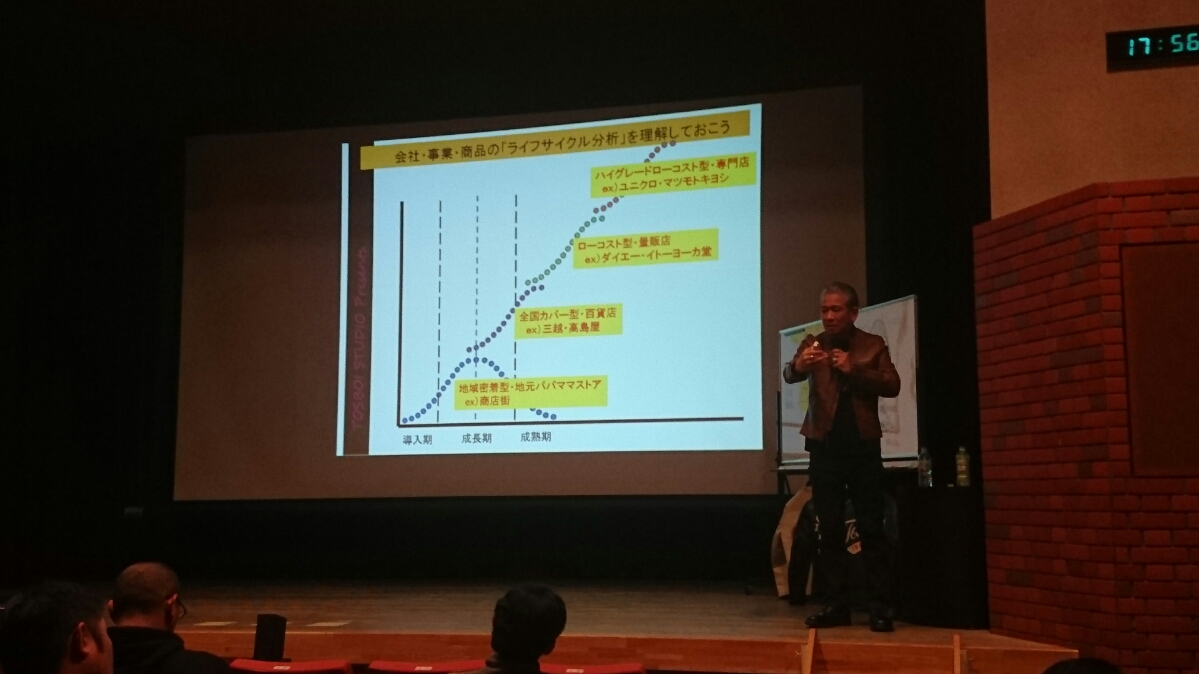

知人の紹介で,なにやらすごい経歴の方のセミナーを拝聴できるということで,参加してきました。しかし,5時間1人で話し続けるセミナーというのもすごいですね。内容はとても興味深く,大変勉強になりましたが,私が変にまとめて内容が捻じ曲がるといけないので,雰囲気の記録のため,多少の写真のアップと,1番心に残った話だけ記載するにとどめます。

※写真は,主催者や講演者の許可を得て,掲載しています。

自分の日常は,他人の非日常。他人の日常は,自分にとっての非日常。自分の日常のなかに,独自の価値はある。

ふくとん

錦雲豚専門店ふくとん。中津の高級ブランド豚肉,「錦雲豚」のお店です。前々から食べに行きたいと思っていましたが,ようやく行けました。

柔らかなお肉をとんかつにした,カツカレーをいただきました。カレーもカツも,味わい深く,大変おいしゅうございました。角煮もいただきましたが,大変柔らかく,やみつきになりますね。贅沢な夕食,家族でのお祝い事などにぴったりのお店です。ぜひともご賞味あれ。

菜根譚

「菜根譚」を読みました。中国の古典で,前集222条は,処世訓を集めたもの。後集135条は,世俗から離れた達人の楽しみを説くものです。特に,前集においては,仕事にも私生活に通じる教訓が多く,度々見返したいなと思いました。初読で特に気になった10の処世訓について,記載しておきたいと思います。

7「つよい酒やコッテリした料理に本物の味わいはない。本物の味はアッサリの奥にある。派手な才能の持ち主が達人とはかぎらない。達人は常に平凡。「平凡」の奥にある「非凡」こそ達人の境地である。」

38「魔性のものを降伏させるまえに,まずは自分の心を降伏させよ。自分に打ち克てば,どんな悪魔も退散する。横暴なものを制御するまえに,まず自分の気持ちを制御せよ。平静な気持ちには外からの横暴は侵入できない。」

42「彼が富を振りかざしてくるなら,われは「仁」で対抗し,権力を振りかざすなら「義」で立ち向かう。君子は支配者にまるめこまれることはない。強い意志と志をもてば,天地の神でもその自由を奪えない。」

51「人に施した恩恵は忘れたほうがよいが,人にかけた迷惑への償いを忘れてはならない。人から受けた恩恵に対して恩返しを忘れてはならないが,人に対する恨みならばサッパリ忘れたほうがよい。」

90「天が降伏を授けてくれないなら,私は徳を磨いて幸福を得る。天が苦役で酷使するなら,私は心を平安にして苦痛を癒す。天が苦境で道を阻んでも,私はわが道を貫きとおす。こうすれば,天でさえ私の生き方をどうにもできない。」

102「文章が最高の境地になると,奇抜なものはなく的確な表現だけが残っている。人格が最高の境地になると,奇抜なものはなくありのままに生きているだけだ。」

142「君子は,たとえ貧乏で経済面で救うことはできなくても,悩み苦しんでいる者に出会えば,一言の助言で苦境から救い出すことができる。これもまた,計り知れない善行である。」

146「自ら反省できる者は,すべての出来事が良薬となる。責任転嫁する者は,その思いが凶器となり自らを傷つける。前者は善行への道をひらき,後者は悪事の源となる。両者には天と地ほどの差がひらく。

165「他人の過ちは寛大に許すべきでが,自分の過ちにはあくまで厳しくありたい。自分の苦しみには耐え忍ぶべきだが,他人の苦境を見逃してはならない。」

214「真剣に書物を読むなら,喜びで小躍りしたくなるまで読みこめ。それでこそ文字面にとらわれずに神髄を摑める。真剣に物事を観察するなら,精神がそれと一体になるまで観察し尽くせ。それでこそ表面に惑わされずに真相を悟れる。」

憲法とは何かを考えるー最近の憲法政治をふりかえりつつ

本日,憲法市民集会@北九州弁護士会館において,「憲法とは何かを考えるー最近の憲法政治をふりかえりつつ」というテーマで,九州大学法学部教授・南野森先生より,ご講演いただきました。南野先生は,AKB48とコラボした「憲法主義」という著作で名を広めた憲法学者です。私も,拝読させていただきました。非常にわかりやすくも,教科書的な議論ではなく,最近のトレンドにあわせた話しぶりが印象的です。講演内容も,大変示唆に富むものでした。

安倍首相のあゆみについて,さかのぼって振り返ってみましょう。安倍首相は,従前より,「この国を守る決意」(2004年1月)という著作の中で,憲法9条を変えなければならないと主張していました。翌月の「論座」インタビューでは,集団的自衛権を認めないといけないという主張もしていました。集団的自衛権は認められないというのは,これまでの政府の一貫した解釈だったため,結局,憲法9条を変えないと,集団的自衛権は認められないことになります。9条改正は,安倍首相の悲願だったわけです。しかし,安倍首相が,当初首相になった際には,法律のエキスパートがつどう内閣法制局が,従前どおり,自衛隊は必要最小限度の実力を有するにすぎず戦力にはあたらないし,集団的自衛権は認められないという解釈を貫徹したため,諦めざるを得なかったのです。その後,第2次安倍政権は,とりあえず(突然?)96条改正論を持ち出しましたが,樋口陽一先生はじめとする護憲派・小林節先生はじめとする改憲派のいずれからも一斉に反対を受け,断念。これに懲りたかと思いきや,その後,安倍首相は,革命ともいうべき行動に出ます。これまでの慣行に反し,内閣法制局長官に,(安倍首相の息のかかった(?))小松一郎駐在フランス大使を任命したのです。つまり,9条・自衛隊の解釈を堅持してきた内閣法制局のクビを挿げ替えたのです。安倍政権は,保守的といわれますが,やっていることは全然保守らしくない。その後,安倍政権は,いとも簡単に,集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更閣議決定(2014年7月1日)をしてしまいます。憲法のなかでも,非常に重い9条につき,このように簡単に解釈変更できてしまうと,憲法の規範力の低下につながります。最近でも,野党(少数派)に内閣に対する武器を与えた憲法53条(臨時国会の召集)について,2回も無視されているような現状があります。つまり,憲法が国を縛る力が弱まってしまうのです。もし,本当に,自衛隊や集団的自衛権の問題に切り込もうとするのであれば,国民の理解を得たうえ,きちんとした憲法改正の手続きによるべきなのであって,やり方が非常によろしくない。こうした問題意識があって,当初は躊躇していた「アイドルとのコラボ」という企画に対し,「むしろこれは多くの人に憲法を知ってもらい,考えてもらうチャンスだ」として,「憲法主義」が生まれたのだそうです。

先生は,憲法の特性として「憲法には罰がない」というお話もされていました。たとえば,道路交通法には,交通ルールが種々書かれており,赤信号では止まらないといけないし,速度超過は許されません。違反すると罰金を取られたり刑事罰が科されたり,免許の点数が引かれたりなどのペナルティがあります。一方,憲法は,国が守るべき規範ですが,国が憲法に違反した場合も,特にペナルティの定めはありません。憲法はこれを守らないなどということを予定していないということでしょうが,実際,憲法を平気で守らないということが横行してしまうと(さきの憲法53条の例も参照),どうしようもありません。憲法は,為政者がこれを守るという善意によって支えられているのであり,これがなくなると,憲法に書かれている理想も,絵にかいたモチになってしまいます。日本の裁判所は,違憲立法審査権(憲法81条)という強力な権限を与えられていますが,戦後違憲判決は10ほどしかなく(諸外国に比較して極端に少ない),そんななか裁判所が初めてくだした違憲判決(尊属殺重罰規定違憲判決)においては,1973年の判決でありながら,削除の1995年まで30年近くも放置(無視?)された状態が続いていたのであり,裁判所の判決さえも従わないという事態が生じると,本当にどうしようもない状態になります。

では,どうやって,為政者に憲法を守らせるのか。憲法12条は,「国民の不断の努力」によって,自由・権利を保持しなければならないとされていますが,国民が意思によって歯止めをかけたり,国民のサポートで裁判所の判断が為政者を動かす力となったり,為政者が憲法を守る原動力になったりします。いまこそ国民が,憲法を知り,議論し,改憲をすべきか否か,この国がどのような方向に向かうべきか,見極めていく必要があるのではないかということでした。

今回の講義で,憲法につき考える良いきっかけをいただけたと思いますので,さらに知憲・論憲を重ねていきたいと思います。

ちなみに,先生の最新の著作,「10歳から読める・わかる いちばんやさしい 日本国憲法」も購入しました。これは,わかりやすく記載しなおした,憲法条文の逐条解説本になっています。こちらも勉強させていただきたいと思います。

オータムセミナー

本日,本年度の司法試験合格者,及び,法曹を志すロースクール生に向け,「オータムセミナー」(@九州大学法科大学院)が開催されました。弁護士の仕事に関し,私も,講師としてお話をしました。弁護士のキャリアは様々です。後進の方々も,これからの活動に夢を膨らませているところと思います。キャリアの1例として,私の弁護士としての歩みをご紹介させていただき,豊前についてもお話をしたところです。私は,「法の支配の国民的浸透」を目指し,弁護士過疎偏在問題に取り組む,というわかりやすいテーマをもって弁護士活動にあたっていますが,これらを実現するためには,当然,実力を付けていく必要がありますから,どのような心構えで,どのように業務にあたっていったか,ご紹介させていただきました。少しでもお役に立てば幸いです。そして,豊前にも興味をもってもらえればなと思います。

なお,セミナーで,司法制度改革審議会の意見書についても,少し言及しましたが,勉強になると思いますので,時間があればぜひご一読いただきたいなと思いました。

さて,オータムセミナーでは,大ベテランの八尋光秀先生の講演も拝聴することができました。八尋先生は,高隈事件,三井三池有明鉱火災訴訟,ハンセン病国賠訴訟,薬害肝炎訴訟…などなど,いくつもの著名事件を経験されており,そうした事件のお話をうかがうことができたのはもちろん,私が感銘を受けたのは,弁護士法1条にかかわるお話でした。弁護士法1条は,弁護士の「使命」として,基本的人権の擁護と,社会正義の実現をかかげています。「使命」とは何か?先生の定義では,「いったんかかわると,逃れられない,重大な任務」とのことです。自営業者としての弁護士には,労働基準法の適用もなく,当該「使命」のため,力を尽くさなければなりません。これから弁護士を目指す人は,そのことをよく考えて,弁護士になるかどうか検討するよう,メッセージがありました。たくさんの集団訴訟を経験した先生ならではのお話もいただけました。弁護士法1条に直結するような事件は,いわば100年後の正しさを求めて提訴するようなもので,1人でやっては負ける,集団でやって,「いま」その正しさを,裁判所に訴えていかなければならないのだとのことでした。その当事者・依頼者の現実(リアリティ)を追求し,裁判所を説得していくことが必要だとも述べておられました。私のこれからの弁護活動においても,常に意識しておきたい言葉です。

一部は講師という立場での参加でしたが,私にとっても大変貴重な機会をいただけたと思っています。ありがとうございました。

だんご汁をいただきながら(車茶屋)

以前から気になっていた,吉富町のお食事処,車茶屋に行ってきました。ひとまず,名物のだんご汁から。段々と寒くなってきて,こうした汁物がおいしくなってきましたね。ボリュームたっぷりで,体の芯からあたたまりました。ごちそうさまでした。

本日は,投票日。私は,母から,投票は国民の義務だと教えられ,よくわからなくてもいいからとにかく投票してきなさいと言われて育ちました。何事も,やってみると,だんだん興味がわいてきて,政治について考え,自分の考えをもって投票をできるようになるものだと思います。今回の劇場型の目まぐるしい展開には,ついていけないところもありますが,日本の今後を左右する大事なイベントですので,そうしたことを改めて考える機会となればよいなと思います。

昨日,地域の個人マッサージ屋さんに,マッサージしてもらったところ,体のいたるところがコリ・ハリだらけと指摘されてしました。だんご汁で元気をいただきましたが,さらに,運動するなどして,健康に気を付けながら,引き続き頑張っていきたいと思います。

隣接する俥茶屋では,ステーキをふるまっています。今度は,こちらをいただきたいなと思います。

大橋正春弁護士(元最高裁判事)講演会

大橋正春弁護士(元最高裁判事)は,平成24年2月に最高裁判事に就任されて以降,5年余りの間,第三小法廷で様々な重要判決を担当し,我が国の判例構築に大きくかかわられました。現在は,任官前から活動していた自分の事務所に戻り,現東啓法律事務所に復帰されているそうです。本日,ご講演を拝聴する機会をいただいたので,記事を書いてみます。最高裁裁判官の日常に続き,法的なお話についても,さまざまいただきました。

最高裁に上告する場合,上告理由,または上告受理申立理由をきちんと論証する必要があります。前者は基本的に憲法違反であり,後者は法令の解釈に重要な事項を含むものなどになりますが,これらを区別し,最高裁が法律審であることを意識した書面を作成しなければならないとのことです。最悪なのは,控訴趣意書などとほとんど同じという書面。極端な話,何十頁も論証しないと説明できない法律論は「重大」でもなんでもないという厳しいご指摘もいただきました。適切なキーワードを選択・設定し,短い中に本質を捉えた書面を求めたいとのことでした。弁護士といえど,上告審まで手続きが進むこと,弁論をすることを経験する人は少ないと思います。私も,数回しか,上告または上告受理申立て手続きをとったことはありませんが,今後の弁護活動において参考になるお話をいただけました。

そのほか,「判例とは何か?」というテーマは,非常に深くて面白いということをお話しいただきました。個別意見についても,詳細なコメントをいただきました。反対意見,意見,補足意見の3つがあり,補足意見には,①批判・反論型,②敷衍・説明型,③言訳型,④叱責型,⑤運用指針・手続提示型,⑥解説・補完型など,類型についてお示しいただきました。具体的な判決の個別意見についても,児童ポルノのURLをホームページ上に情報として示したことに留まる被告人の行為の「公然と陳列」該当性を認めた原判決への上告事件,いわゆるJR東海の判決,嫡出推定の有無に関する判例,要素の錯誤に関する判例,預貯金の遺産分割対象性に関する判例変更の判例,,,と,さまざまコメントいただきました。

同種事案に関する外国の事案・判例があれば調べるそうです。法令意見判決の場合,その後,どうなるのか,無視されないように,などといったことは,やはり考えざるを得ない(定数是正に関する一連の事件等)などといったことも,ざっくばらんにお話ししていただきました。

日本の正義を支えてきた15人の1人に関する生のお話を拝聴できたことは,今後の弁護活動に関する血肉になっていくものと思います。私も,日々,精進していきたいと思います。

ブリッジ・オブ・スパイ

「スパイ」というタイトルですが,スパイアクション映画ではありません。冷戦時代,水面下で行われていた交渉に関し,弁護士の活躍を描いた,サスペンス映画です。

弁護士ジム・ドノヴァンは,ソ連のスパイの弁護を引き受けることになります。バッシングを受けながらも,懸命に弁護するドノヴァン。なんとか死刑を回避することができたが,その先には,さらに困難なミッションが待ち受けていました。冷戦下のソ連・東ドイツを相手に,捕虜となったスパイ同士の交換です。もともと,保険を専門に扱う事務所の腕利き弁護士として活躍していたドノヴァン。弁護士の真骨頂,交渉力が光る傑作です。

弁護士は,実に様々な業務を担当していますが,歴史的には,このような大役を担っていた方もおられるのですね。おすすめの一作です。ぜひともご覧あれ。

美味創匠 朱華

中津駅から少し離れた,レトロながらおしゃれな創作料理のお店。美味創匠 朱華(しゅか)。隠れ家的なところもよく,お料理は一風変わった食材の組み合わせでつくられたものもありますが,とてもおいしくいただけました。ちょっと贅沢なひとときに,いかがでしょうか。

資質向上講演会@中津文化会館ホール

平成29年9月3日,@中津文化会館ホールにて,中津青年会議所主催,堀江貴文氏の講演会が開かれました。私も行ってみました。1000人は入るだろうというホールが満員でした。堀江氏の人気ぶりがうかがえます。

スマホの有用性を強調されながら,「車輪の再生産」はするな,付加価値を追求するように,というようなメッセージを受け止めました。(最古の発明は車輪と言われているそうです。すでにあるものはどんどん利用して改良していくものだということで,ITの業界では常識的な概念だそうです。)

さまざまお話をいただきましたが,なかでも面白かったのは,ラーメン店の話(福岡県在住だからでしょうか?私がラーメン好きだからでしょうか?(笑))。1番利益率の良いラーメン屋は,「一蘭」なのだそうですね。あそこは個室でラーメンをいただきますが,そこで注文して待っている間にちょうど読めるぐらいのラーメンの蘊蓄があります。味もそこそこ美味しいし,食べた人が別の人に蘊蓄を語って,話がどんどん広がっていくのだそうです。今後,飲食店は,単に味だけではなく,このような工夫が必要になるだろうと語っておられました。他の職種にも共通するところがあると思います。(ストーリーブランディングというものでしょうか?)

写真を撮ること,上げることはOKということだったので,1枚だけ添付しておきたいと思います。

中津の青年会議所は活動が活発だなと思いました。今後も頑張っていただきたいです。